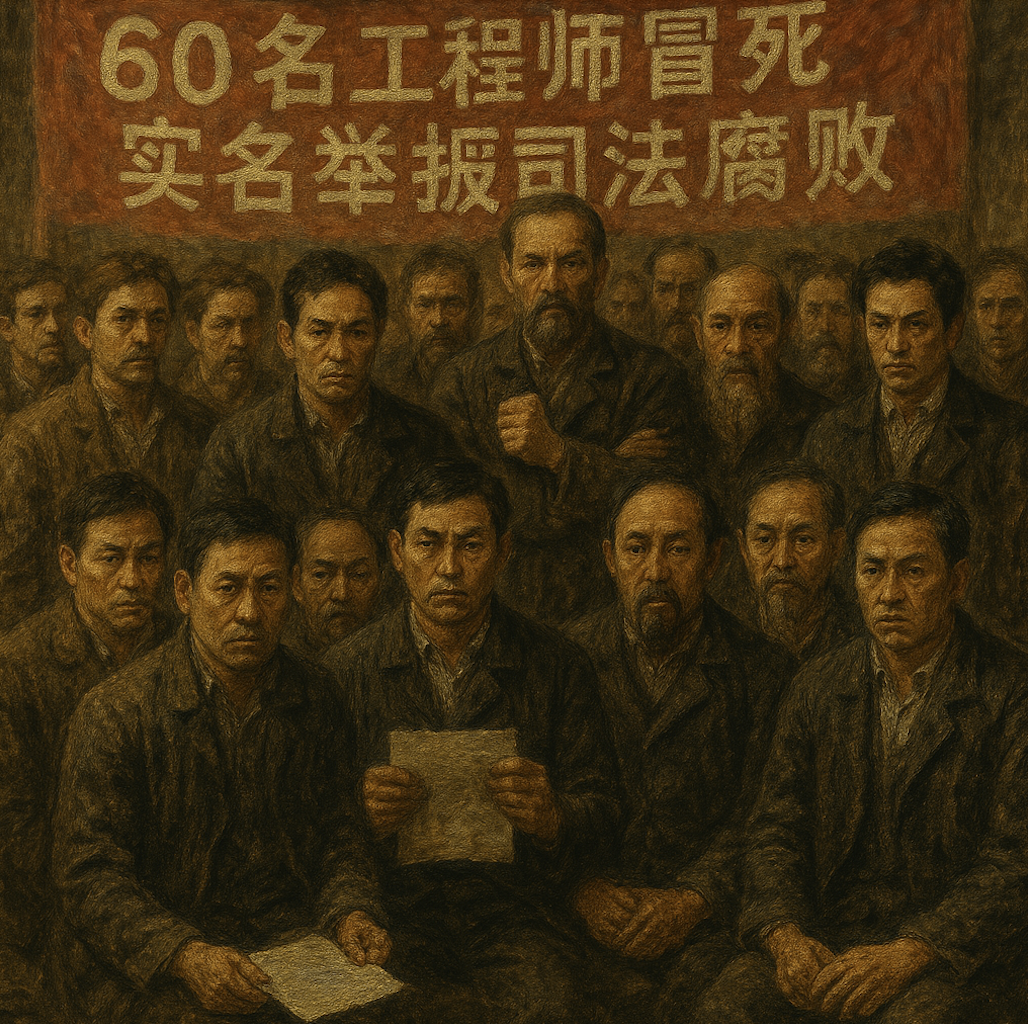

2025年3月12日,下午过后,我的手机就一直收到各界人士转发过来的有关“60名工程师实名举报司法不公、司法腐败”的消息。

这些@我的人既有律师,也有企业从业者,还有一直在法治前线为了自己的创新执念而笃信司法正义的维权发明家。

我想,这些人,包括我在内,看到这样的消息,第一个反映,绝对不是“IP圈终于又有了一个大瓜”的心态,而是在思考——中国的创新者,在这样的环境下,何时才能迎来真正属于自己的“斯普特尼克时刻”。

1957年10月4日苏联成功发射人类首颗人造卫星 “斯普特尼克1号”。这发生在当时美苏冷战时期,犹如一颗重磅炸弹,对美国各界引发极大震动,让美国真正意识到在科技创新上与其他国家存在差距,因此必须要奋力追赶,史称 “斯普特尼克危机” 。

中国的创新者在改革开放四十多年后,面临着必须要出圈,必须要走到世界科技创新前沿,诞生中国自己的“斯普特尼克时刻”(Sputnik Moment)的历史使命。

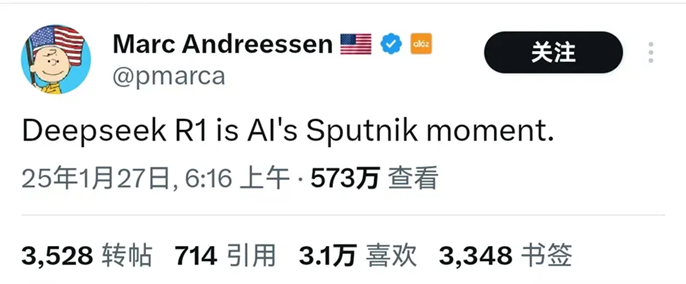

实际上,在中国近百年的科技发展史上,DeepSeek的出现,已经是惟一一次让西方科技领先者真正的感受到中国“斯普特尼克时刻”即将到来的标志性事件。美国硅谷投资者马克·安德森(Marc Andreessen) 在其社交媒体上将其描述为“人工智能的人造卫星时刻”,引发了大量网友的评论。

其实,DeepSeek创始人梁文峰的成功,离不开他对中国人完全可以积极参与世界创新分工的坚定信念,而不仅仅是跟在后面做抄袭的传统发展模式。

梁文峰的创新故事实际上激励了更多的中国创新者,从0到1,中国的创新者完全可以做得到。

但是,在这个过程中,梁文峰式的成功,又带有偶然性。因为他根本不是为了赚钱才去搞得创新,而真正的是一种极客思想,一种对创新发自内心的热爱。

因此,没有任何物质激励的创新成功案例,在真实世界中是存在的,但又是稀少的。

所以,从这个角度再来看西方国家发展了几百年的知识产权制度,就会有不一样的全新体会。

正如,我最近对美国前总统林肯的一句名言—— “专利制度是为天才之火浇上利益之油” ——的重新理解,更好的解释了这一现象。

人类的发展史,创新是永恒的旋律,无论是否有利益存在,总会有天才出现,而不断创新向前一定是历史发展的必然。

不过,1849年的林肯,在解释专利制度的作用时,显然看到了一个可以加速挖掘创新天才,加速人类创新进程的路径——就是给“天才之火”,“浇上利益之油”,也就是用专利制度确保为创新者提供回报,来形成对更多创新的激励和挖掘,从而引发更多的社会创新、更多的天才出现。

这也就是我们现代专利制度运行的基本原理。

因此,一个国家要想加速的创新,为创新者营造必要的“利益之油”的环境,是促进更多创新大爆发的必要条件,否则就只能默默的等待下一个天才的出现。简单来说,就是我们不知道下一个梁文峰何时出现,但是我们希望通过专利制度的运行,能够加速“诞生”更多梁文峰的这一进程。

显然这样的发展路径要离“斯普特尼克时刻”更近一些,这也是我们党和国家自上到下,以战略的眼光坚定支持和发展“知识产权”这个西方舶来品的根本原因,就是要让其优良的制度优势,成为激励中国创新者可以源源不断开展科技创新、增强综合国力的根本保障,而这才是中国可以依靠的,破解西方制裁、科技封锁的关键一环。

然而,西电捷通这60名一线的研发人员,以实名举报的方式,来指出中国当下创新环境中,最重要的一个闭环环节——知识产权司法保护上,存在重大弊端或漏洞,不管是司法不公、还是司法腐败,势必会影响到国家实施科技兴国、知识产权强国的发展大计。

因此必须要重视。

这60名一线的研发人员,更像中国1.12亿科研人员的“吹哨人”,用其亲身的维权经历,拉响了中国知识产权司法保护上是否存在问题的警笛。

就像煤矿中的金丝雀一样,让中国的创新机制能够更早的自纠,发现有害的“瓦斯”气体。

从这一点来说,这60名一线研发人员的勇气、胆识与视野,值得敬佩。其举报的内容,也理应应引起有关部门的关注和重视。

尤其是对于举报中提到的法官将司法审判权“出租”给对方律师,让对方律师转写司法裁决,这种在全球司法上都极为罕见的做法,一定要核实证据,一查到底,还广大中国创新者一个更加公正、公平、透明的知识产权保护环境,减少技术研发人员的非技术研发工作,让技术人员能够真正的投入到其所能擅长的技术研究之中。

这样的中国创新,才是有希望的。

而对于举报中实名提到的法官,也要进行系统性的研判,到底是整个司法都存在不公和腐败,还是因为个别法官没有落实中央决策而导致的个体性事件?由其是本案关联的当事人之一,美国苹果公司,已经成为全球创新者的公敌,中国司法到底以怎样的态度来处理这个可能是给中国创新系统“扬沙子”行为的苹果公司?

理应该给广大的中国创新者有一个明确的交代。 相关事件进展,我们会持续关注。

(转)